●これから本番、卒業生

早起きして上野へ。お〜!懐かしき東京芸術大学。受験稼業と大学とは関係が強いとは言え、こうして母校の芸大に来るのもこの時期の卒業制作展くらい。懐かしさはあっても当然のごとくあまり用事はない。

それにしても「上野はやっぱりいいなぁ〜・・・!」と、9年間も通った道の記憶を辿りながら清々し冬の空気を吸い込む。

ゆったり時間があるのでまずは大学のアトリエと大学美術館で展示の修了展示へ。

職業柄、懐かしい学生達に遭遇し話し込む。こんな時ばかりは「けっこう友達多いじゃない?!!」なんてまんざらでもなく単純に嬉しい。

今は大分慣れたのだが「あの学生がこんなになっちゃったの!」と本当に驚く。

考えて見れば自分も通って来た道だし当たり前なのだが、不思議に思えてしまうのだ。そして大概はそれぞれ作品制作のための技術や手法も私以上に身につけていて、あらためて驚くやらビビるやら嬉しいやら。

それでもそれはそれ、ひとつひとつの作品の自己評価を加えながら鑑賞していく。目はまるで芸能スカウトのように、そして若きエネルギーを吸い込もうとする吸血鬼のように。

老い行く作家はそれなりに必死なのだ。

卒業生諸君!闘いはこれからなのだよ!同じ境遇での作家活動。100年越しの恋のように最後まで諦めずに頑張っていきましょうね。

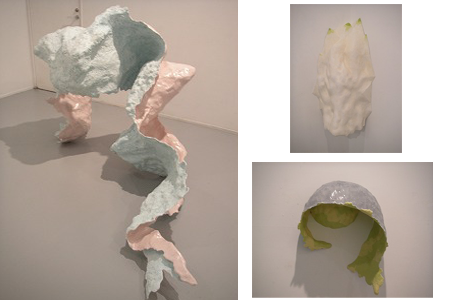

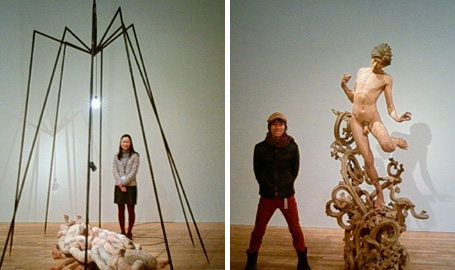

大学院修了で美術館にて展示の松下さん、そして講習会でも講師として手伝っていただいている池島君。超美技のその作品。見事です。

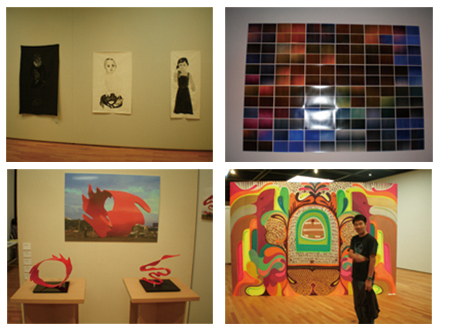

これもどばた出身の松岡君の作品の前で勝手に記念撮影。ほとんど、いやかなり変態に近いこの構成とイメージに心は『万歳!』というか脱帽で。こんな発想と価値観、僕にはありません・・。