●全国夏の講習会!解散!

本日を持って長い長い暑い熱い夏の講習会の全ての日程が終了です!!

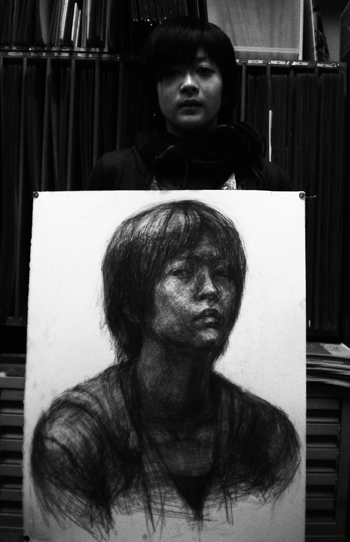

全国のトップレベルの美術系高校を中心に集った学生達も、疲れがピークに達し心なし安堵の表情も。最後の課題となった「セント・ジョセフ」をモチーフにしたコンクールも、高校生の大躍進で締めとなりました。

トップ3の結果を出した学生へのささやかな賞品は、「すいか×2個」。そして最後はそのすいかを「王様」のようにみんなに振る舞える!のだ!という若干イベントのノリの盛り上がりで「夏」を頬張りました。

しかし何よりも、本人にとっては遊びへの欲望を抑えて自らの目標に向かって邁進した日々と、その結果こそが褒美でしょう。それにしても彫刻を目指す人は他の科に比べ精神的にも肉体的にも健康的というのが長年の印象です。とてもプリミティブな感性と常に交信しているからかもしれませんね。冷えを欠いた甘いすいかにかぶりつく様もいいですね。皆さん、本当にお疲れさまでした。さらに自分に磨きをかけて、また冬に会いましょう。