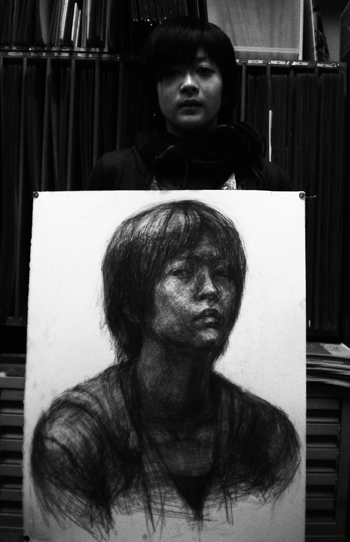

●自画像

「自分と向き合う。」

なんとも理性的で奥が深い言葉じゃないか・・・とは言ってももちろんそれ程簡単なことじゃないのだけれど。

デッサンとして頻繁に使われる課題に「自画像」がある。鏡に映し出される自分の顔に何を見るか。長時間の自分との「見つめ合い」は一方で過酷でもある。

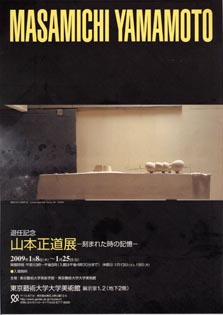

美大の入学試験でも自画像は格好のモチーフだ。予算はかからないし、男女の区別は当然ながら、必要とあらば、面接替わりの人間性チェックまで行える内容を合わせ持つのだから。彫刻の基礎訓練としての自画像はしっかりと形態を掴むことに置かれるが、やはり表現される内容は無意識の世界も含め多様でそれに収まらない。自己主張の強さからナルシスト的な自己陶酔まで、隠れた性格も知らず知らずに現れ出る。人によっては自分への根拠を欠いた自信も強力な表現意欲だ。そういえば私自身は、自画像を描いた事も自刻像を制作した記憶も無い事にふと気づいた。自分を見つめることに慣れていない人もいるのだ。そんな私がこれ程までに学生達の自画像を今楽しんでいる。

若き日の自画像、自分と向き合う時間、訓練。こんな大人になってしまったし、やはり必要だったなぁ・・・と悔やまれる。

今日も生きのいい学生が生き生きと自画像を描きあげた。