●桂さん

先日、舟越桂さんが来た。言わずと知れたあの「舟越桂」氏である。つい先頃まで開催されていた東京都庭園美術館「船越桂 夏の邸宅」での内覧会でお会いして以来である。実は船越氏とは長い付き合いになる。お父さんである船越保武氏は学生時代、芸大ラグビー部の顧問で、桂さんも造形大学のラグビー部繋がりで親しくさせて頂いた。大学を出て以後、私がベルリンへ留学していた時も訪ねて来ていただきお会いしている。つまりは美術以前の体育会系的繋がりなのである。父上である保武氏は亡くなられたが、毎年12月には舟越先生に因んだ「船越杯」というOB戦があり、私は今でも年に一度のこの大会で「才能が無ければ体力だぁー」を実践しているのである。

いかん、そんな話ではない。話しを戻そう・・・。

本来であれば予備校での講演会はしない桂さん(そうじゃないと止めどなく依頼が来ちゃいますからね・・)。そうとなれば、そう、この「濃い」関係を超最大限に使いこなし、若き彫刻家志望学生の為に登場していただいたという訳です。講演会というよりは、何かぶらっと来て話して行った、そんなコンセプトとアプローチで。

柔らかな語り口、言葉を心の奥から探し出すように、実に丁寧に自作について語って頂いた。後半はこれも私の友人である造形大教授の三木俊治氏と作家対談。学生の質問も加わって本当に和やかで楽しい時間となった。

静謐な作品が生み出される時間や現場が想像できて、学生も十二分に満足したようである。

桂さん、どうもありがとうございました。

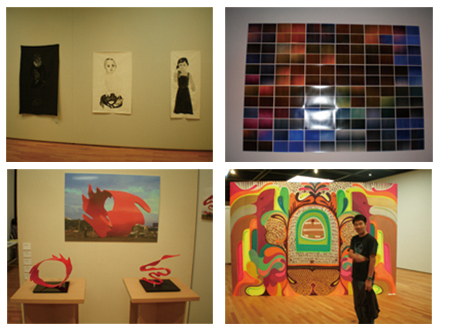

修了後、パチ!!(中)船越氏(右)三木氏