●新たなスタート

この春から中瀬さんは金沢美術工芸大学の教授に就任されました。

そのためこのblogは終了いたします。

ですが、このblogは残したいと思います。

長い間ご愛読ありがとうございました。

そして今、次なる新しいblogの準備をしておします。

『講師blog』として彫刻科講師6人がランダムに書き込むものにしたいと思っております。

もうしばらくお待ちください。

新主任 西嶋雄志

この春から中瀬さんは金沢美術工芸大学の教授に就任されました。

そのためこのblogは終了いたします。

ですが、このblogは残したいと思います。

長い間ご愛読ありがとうございました。

そして今、次なる新しいblogの準備をしておします。

『講師blog』として彫刻科講師6人がランダムに書き込むものにしたいと思っております。

もうしばらくお待ちください。

新主任 西嶋雄志

それぞれがそれぞれに最後の自分の課題に向き合い、明日の試験へと向かいます。

彫刻という表現への基礎訓練が、果たして自分をどれだけ成長させたでしょうか。

明日はその自分の成長への軌跡を思い起こし、その喜びを表現して来てください。

誰もみな、今できる最大の事をやり遂げて、卒業と致します。

中瀬

受験の出題課題に「自画像」が頻繁に出題される。うがった見方をすれば女性の受験者を見分ける、モチーフ要らずで予算軽減。どちらにしろ大学にとってはとても有効なのだろう。しかし、私にはこうして自画像を本気でしっかり描いた記憶がまるで無いのだが、思い出すのは好きだったゴッホのあの痛々しい切り取った耳を包帯で覆った顔、そしてやはり青年期に憧れであった青木繁の描いた自画像、また「海の幸」に描かれた集団の中からこちらを見る顔だろうか。なんとも懐かしい・・。いや、話しはそんなことではないのだが、いざ、受験の為の自画像となると、はたして大学はいったい何を求めての出題なのかと本気で仕事上考えざるおえない。自画像が自分を客観的に見つめる為の自己探求、これが近年の最も主たる目標であろう。様々なポーズや多種多様な表現により自己の内面や存在表現を試みる。

とりわけ彫刻では、基本的形態の把握表現から塑造による表現では難しい「目」に意志を込めた表現までも加わって、取りあえず受験レベルでの表現の方程式なるものが出来上がっている。だからこそ、こうした表現の苦手な学生にはまったく合理的な「対策」を講じる。が、ここが美術の難しいところ。イメージを作りあげるセンスや美的な意識というものは、今、明日という訳にはいかないのだ。合理的で形式的な方法論だけを持って「教え込む」ことがなかなか難しい。

自分が自分を覗き込む。自分が他者となって自分を見つめる。自らをディレクションする才。大それたことでもあり、ナルシスト的であり、客観的で且つ冷静でもある。

女性の朝の身支度でもおよそ長くて10分(?)、男なら1週間鏡要らずということも。受験生は今日も6時間という長き時間を自分の顔と対峙する。取りあえずはマイワールドに徹底的に浸ってみることだろうか。

自画像の為の個人データーより/M.Yさんの目より

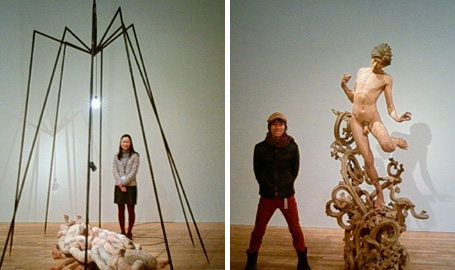

早起きして上野へ。お〜!懐かしき東京芸術大学。受験稼業と大学とは関係が強いとは言え、こうして母校の芸大に来るのもこの時期の卒業制作展くらい。懐かしさはあっても当然のごとくあまり用事はない。

それにしても「上野はやっぱりいいなぁ〜・・・!」と、9年間も通った道の記憶を辿りながら清々し冬の空気を吸い込む。

ゆったり時間があるのでまずは大学のアトリエと大学美術館で展示の修了展示へ。

職業柄、懐かしい学生達に遭遇し話し込む。こんな時ばかりは「けっこう友達多いじゃない?!!」なんてまんざらでもなく単純に嬉しい。

今は大分慣れたのだが「あの学生がこんなになっちゃったの!」と本当に驚く。

考えて見れば自分も通って来た道だし当たり前なのだが、不思議に思えてしまうのだ。そして大概はそれぞれ作品制作のための技術や手法も私以上に身につけていて、あらためて驚くやらビビるやら嬉しいやら。

それでもそれはそれ、ひとつひとつの作品の自己評価を加えながら鑑賞していく。目はまるで芸能スカウトのように、そして若きエネルギーを吸い込もうとする吸血鬼のように。

老い行く作家はそれなりに必死なのだ。

卒業生諸君!闘いはこれからなのだよ!同じ境遇での作家活動。100年越しの恋のように最後まで諦めずに頑張っていきましょうね。

大学院修了で美術館にて展示の松下さん、そして講習会でも講師として手伝っていただいている池島君。超美技のその作品。見事です。

これもどばた出身の松岡君の作品の前で勝手に記念撮影。ほとんど、いやかなり変態に近いこの構成とイメージに心は『万歳!』というか脱帽で。こんな発想と価値観、僕にはありません・・。

全国的に雪。東京は今年一番のハンパじゃない雪となった。

それにしても、案の定まったくあっけなく首都圏の交通網は分断、麻痺。天気予報で誰もが大雪となると知っていてのこの状況なのがよくわからないが、きっと事故がないように、ピリピリの緊張感の中で働いている沢山の人がいるのだと想像する。

一方で授業を終えた学生等は嬉々として、はち切れ、はしゃいでいた。

みぞれ程度のべとべと雪でも彼等には童心になれる最高の瞬間のようで、見ていて思わずこちらもスキップ。こうしたハプニングは世の中のお父さん方には悪いがなかなかいい。

翌日の公園。残った雪が輝いてこれもなんと気持ちいい。卒業制作展の美大への道、晴れやかに澄んで雪も祝いの白となって祝福しているかのよう。

結局、雪のため帰宅できなかった睡眠不足の私に、朝の光がぁあ〜まぶしい・・・・。

芸大の卒展に向かう早朝の上野公園にて。

直前講習も始まり、実戦に向けたカリキュラムも怒濤のように加わって、入れ替わり立ち替わりで、モチーフも「忙しい」。彫刻の体力的、肉体的、物質的なモチーフと比べ、この時期の日本画やデザイン科のモチーフはさすがに少々うらやましい。市場に出される一足早い季節もののモチーフが加わってこちらの心も踊る。余ったモチーフもご覧の通り、春の香りが漂い、なんと言うか、もう合格さえも自分のものにしてしまったようなそんな明るさを放出している。

通る学生が一輪手にうきうきの笑顔がいい。これから本番の殺伐さに「お花、一本いかがでしょうか?」その晴れやかさで合格も頂き!といきたいですね。風邪などひきませんように。

受験生も忙しくなって、与えられる課題もたくさんで整理片付けもままならず、制作のアトリエから外に出されたモチーフもあちらこちらにと散在し始める。生徒にとっては「そんな場合じゃない」のだ。環境悪化は制作にも影響するので、さしずめ、ため息まじりの親のごとく、かたづけ、掃除のおじさんになって環境美化に何気なく貢献する。

様々ある彫刻の為のモチーフ。こうした動物の骨もそのひとつ。その中でも牛骨は最も一般にあるもの。牛丼うまい!とデフレも加わって毎日食する膨大な肉の背景には勿論「生」の牛がいる。それにしてもだ・・。この光景は一般的に見れば「ふつうじゃない」。

居並ぶこれだけの骨。暗やみに引き込むようなその存在感は「ふつう」にはかなり異常な光景なのだと思う。

美術家はふつうの中にあるふつうではない出来ごとやものを発見する。そしてそれが高じるともうふつうの人ではなくなっていたりする。本来ならふつうでありたいと願う事の方がきっとふつうではない新鮮な何かが発見できるのだろう。

にやりにやり嗤う牛骨達のざわめきが聞こえる。

受験生のみなさん、少し落ち着いてアクシデンとのないように、しっかり理性を保ちながら、周りの環境も整えながら参りましょうね。

センター試験も終わり、皆、一山超えたような顔。うまくなんとか乗り切れた様子である。

すかさず「コンクール」で、なんとも休む間も無い。ここが踏ん張り所なのだし、この日の為に準備して来たのだから、もう迷わずに突き進むだけ。一方で、我々指導陣にとっては逆に静かな時間となる。念力やテレパシーで応援はできてもあとは学生まかせなのだから、こちらもこれから一緒に闘う為の養分注入期間となる。

というわけで、私も注入すべく、東京都現代美術館の「レベッカ・ホルン展ー静かな叛乱 鴉と鯨の対話」、そして鎌倉にある神奈川県立近代美術館「内藤礼 すべて動物は、世界の内にちょうど水の中に水があるように存在している」へ行って来た。年代的には差があるが、ドイツ、日本を代表するどちらも女性作家である。

ご承知のように、近年の彫刻を目指す女性の増加は驚くばかり。昨年度の芸大合格者の半数は女性だったし、広島に至っては昨年度の入学者は全員女性だとも聞いている。

男性の中性化は別としても、彫刻という領域での女性作家の活躍は、多くの視点や可能性へと開かれる光に満ちている。

いざ、これから始まる受験という闘いも、毎年のことながら一歩も二歩も女性リードといった感がある。大きく空を抱えながら、軽やかにそれぞれの春に向けて走り出してほしい。

内藤礼の風で空に舞うリボンによる作品。タイトル「精霊」(見えるかな・・・)

あけましておめでとうございます。

なんていいながら、みんなそんな気分じゃなくて、必死必死の毎日、年越しだったかもしれませんね。私も年明けからの個展を控え、受験生同様、毎日が怒濤の戦いで過ぎていきました。

それでも、久しぶりの学生諸君の顔はなんだか力が抜けていて、食べるものもしっかり食べて、睡眠もたっぷり、といった健やかな顔してましたね。

近頃は地方出身者もかなり減って、郷土色が豊かという感じではないのですが、それでも帰郷組の話しはとても新鮮ですね。

多種多様。そんな坩堝(るつぼ)のような混色状態が活気に満ちていていいですね。著名アーティスト達の根源も生まれ育った環境、そしてこうした多くの人達との交流から生まれたと言っても過言ではないでしょう。交わす言葉も無言のライバル心も、きっと何かを生み出す要素となるのでしょう。

講習会最後、そして今年最後の授業が終わった。

最後の課題は総勢76名による力試しのコンクール。

泣き笑いもあるが、それぞれの結果にそれぞれの一年を思い起こしたのかもしれない。

様々な場所から集った、キャリアも違う学生の交流の日々も、取りあえずしばしの休みとなる。

良い緊張感を持続しながらまた新年に会いましょう。

当校、彫刻科の最高齢は70歳を超えた女性。この一年をデッサン、塑造へと弛まずチャレンジしてきた。

これが今年最後のデッサン。

このバランス、この微妙なハーフトーンによる表現力。

外界の光の中で負けることなく、しっかりと存在感を発揮していました。

合わせて、本当にお疲れさまでした。

こうありたい、と思える、その熱意に感謝です。